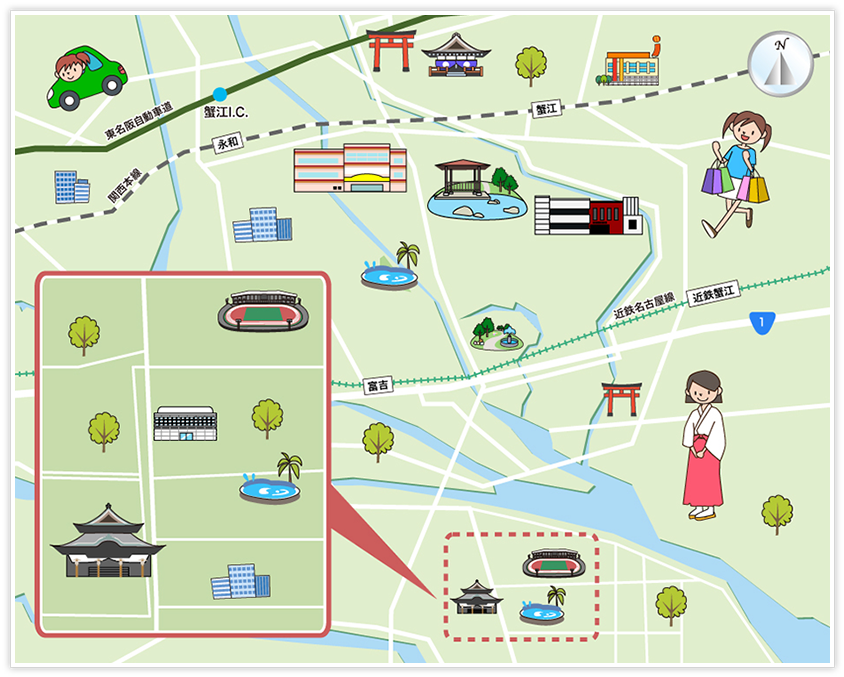

愛知県海部郡蟹江町(あまぐんかにえちょう)は、名古屋市に隣接する街で、豊かな水辺環境と都市への利便性を兼ね備えた魅力的な地域です。蟹江町では、妊娠・出産から子育て、教育、医療、生活支援に至るまで、幅広い分野で充実した支援制度を整備。「出産応援交付金」や「子育て応援交付金」などの経済的支援に加え、「伴走型相談支援」では専門家の適切なアドバイスも提供。教育面においては「幼児教育・保育の無償化」や「就学援助制度」などが設けられ、子どもの成長を支える体制が整っています。

また、18歳以下の子どもの医療費を全額助成する「子ども医療支給事業」も実施されており、子育て世帯の負担軽減に大きく貢献しています。(最新の内容は、海部郡蟹江町にてご確認下さい)

子育て・教育支援

妊娠・出産の支援・助成

蟹江町では、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制を整えています。

「出産・子育て応援事業」では、経済的な支援として、妊娠届出時に申請することで「出産応援交付金」を支給。出産後には、「子育て応援交付金」が支給されます。

「伴走型相談支援」では、妊娠から出産、子育てにかけて、育児に関する様々な悩みや疑問に寄り添い、助産師や保健師等の専門家が適切なアドバイスやサポートを提供。「こんにちは赤ちゃん事業(訪問)」では、生後4ヵ月頃までに保健師等が家庭を訪問し、赤ちゃんのお世話や育児に関する相談に応じます。

また、出産後に心身の不調がある方や家族などから育児の支援が受けられない母親に対しては、「産後ケア事業」に基づく心身のケアや育児指導などを支援。

さらに、「低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業」では、初回産科受診料の一部が補助され、経済的な負担を軽減します。

これらの取り組みにより蟹江町は、妊娠・出産・子育てに関する不安を抱える家族に寄り添い、安心して子育てができる環境づくりを推進しているのです。

- 妊娠届出時には、「出産応援交付金」を支給

- 出産後には、「子育て応援交付金」を支給

- 妊娠期から出産・子育て期まで、助産師・保健師等による「伴走型相談支援」を提供

- 妊婦のお宅に保健師が訪問し、出産前の悩みや不安の相談に応じる「出産準備寄り添い支援」を実施

- 出産後の家庭に保健師等が家庭訪問する「こんにちは赤ちゃん事業(訪問)」を実施

- 出産後に支援が必要な母親に対し、心身のケアと育児指導等を行う「産後ケア事業」を実施

- 低所得の妊婦に対して「初回産科受診料」を助成

(低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業)

子育ての支援・助成

蟹江町では、子育て世帯を支援するために多角的な支援策を展開しています。

高校生年代までの児童を養育する方には「児童手当」を支給。障がいのある20歳未満の児童を養育している方に対しては、「特別児童扶養手当」が支給され、子育て家庭の経済的負担を軽減しています。

地域で支え合いを促進する「ファミリー・サポート・センター」では、育児の援助を必要する方と、その援助を行いたい方をマッチングし、地域住民同士が協力し合いながら子育てをサポートします。

「子育て支援センター」では、親同士・子ども同士のコミュニケーションの場を提供。子育てに関する相談や、子どもが安心して遊べる場所を提供しています。

これらの施策によって蟹江町では、子育て世帯の経済的な負担を軽減し、子どもたちの健やかな成長を促進しているのです。

- 高校生年代までの児童を養育している保護者に「児童手当」を支給

- 障がいのある20歳未満の児童を持つ保護者に対して「特別児童扶養手当」を支給

- 育児の援助を必要とする方と、その援助を行いたい方が助け合う「ファミリー・サポート・センター」を設置

- 子育て相談、及び親同士、子ども同士のコミュニケーションの場となる「子育て支援センター」の設置

教育に関する支援・助成

蟹江町では、幼児期から高校生までを対象とした幅広い教育支援が実施されています。

「幼児教育・保育の無償化」では、満3歳児から保育料が無償化となるだけでなく、一定の条件を満たす0歳から2歳児までの子どもの保育料についても無償化。より早い段階から子どもたちの教育・保育を支援しています。

蟹江町内の小中学校に入学する新1年生には、入学前に「新入学学用品費」を支給。入学準備にかかる経済的負担を軽減し、安心して学校生活をスタートできるよう支援しています。

「就学援助制度」では、経済的に就学が困難な家庭の児童・生徒に対して、学用品費や修学旅行費など、学校で必要な費用の一部を援助。また、不登校や登校に困難を抱える小中学生に「蟹江町教育支援センター『あいりす』」が設置され、安心して学校に通うことができるよう、きめ細やかなサポートを提供しています。

私立高等学校や私立専修学校高等課程に在籍する生徒の保護者に対しては、「私立高等学校等授業料補助金」を支給。公立高等学校との授業料の格差を軽減するための支援を行います。

これらの取り組みにより蟹江町では、子どもたちの教育機会を確保し、家庭の教育費負担の軽減を図っているのです。

- 満3歳児以上の子ども、及び一定の条件を満たす0〜2歳児までの子どもの保育料を無償化

- 蟹江町内の小中学校に入学する新1年生に対し、「新入学学用品費」を支給

- 経済的に就学が困難な家庭の児童・生徒に対し、学用品費や修学旅行費などの費用を一部援助(就学援助制度)

- 不登校や登校困難な小中学生に「蟹江町教育支援センター『あいりす』」で学習支援

- 私立高等学校や私立専修学校高等課程に在籍する生徒の保護者に対し、「私立高等学校等授業料補助金」を支給

医療費の助成

蟹江町では、子どもの健康を守るための様々な医療支援制度が整備されています。

身体の発育が未熟な状態で生まれ、入院治療を必要とする子どもに対して、「未熟児養育医療給付制度」により、指定医療機関での治療費を一部助成。必要な治療が受けられるよう支援しています。

4ヵ月児から5歳児までの子どもに対し、定期的に「乳幼児健康診査」を実施。成長段階に応じた適切なケアを提供することで、子どもの発達を見守ります。

「子ども医療費支給事業」では、18歳以下の子どもを対象に、病気やケガの際の入院・通院時の保険診療自己負担額を全額助成。家庭での医療費における経済的負担を軽減しています。

これらの取り組みにより蟹江町は、子どもたちの健康を守り、経済的な不安を抱えることのないようサポートしているのです。

- 未熟な状態で生まれ、入院治療を必要とする子どもに対して、治療費を一部助成(未熟児養育医療給付制度)

- 4ヵ月児から5歳児までの子どもに対し、定期的な「乳幼児健康診査」を実施

- 18歳以下の子どもを対象に、保険診療自己負担額を全額助成(子ども医療費支援事業)

ひとり親家庭への支援・助成

蟹江町では、ひとり親世帯の生活を支えるために、様々な支援制度が整備されています。

18歳未満の子どもを養育するひとり親家庭には「児童扶養手当」を支給。「母子・父子家庭医療費支援事業」においては、18歳以下の児童を持つ母子・父子家庭等に対して、入院・通院の際の保険診療自己負担額を全額助成し、経済的負担を軽減しています。

さらに、18歳未満の遺児を養育する家庭に対しては、「愛知県遺児手当」と「蟹江町遺児手当」を併せて支給することで、より手厚い経済的な支援を提供。

また、ひとり親家庭の父母を対象に、就職に必要な資格取得やスキルアップのための教育訓練講座を修了した場合に「母子・父子家庭自立支援給付金」として費用の一部を支給し、就職活動をサポートしています。

このように蟹江町は、ひとり親世帯の生活基盤の安定と、自立を促進する取り組みを積極的に行っているのです。

- 18歳以下の児童を養育しているひとり親家庭の保護者に対し、「児童扶養手当」を支給

- 18歳以下の児童を持つ母子・父子家庭に対し、保険診療自己負担額を全額助成(母子・父子家庭医療費支援事業)

- 要件を満たすひとり親家庭の保護者には、「愛知県遺児手当」や「蟹江町遺児手当」を支給

- ひとり親家庭の自立を支援するため「母子・父子家庭自立支援給付金」を支給

生活支援

生活困窮者への自立支援

蟹江町では、経済的な困難を抱える方が自立し、安心して暮らせるよう、様々な自立支援制度が整えられています。

「自立相談支援事業」では、専門の相談員が個々の状況に合わせた自立支援計画を作成。仕事探しや家計の改善を手助けします。

離職により住居を喪失した方等に、就職活動することを条件に、「住居確保給付金」を支給。家賃相当額を一定期間支給し、住まいの確保を援助します。

緊急的な支援が必要な方には「一時生活支援事業」が用意され、宿泊場所や衣食の提供と共に、その後の自立に向けた支援を実施。社会復帰に不安を抱える方には、個別の就労支援プログラムに基づき、就労訓練事業など、段階的な支援制度が設けられています。

これらの取り組みを通じて蟹江町は、生活困窮者の自立と社会参加を促進し、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現を目指しているのです。

- 「自立相談支援事業」による、専門の相談員が個々の状況に合わせた自立支援計画を作成

- 離職により住居を喪失した方等に、就職活動することを条件として「住居確保給付金」を一定期間支給

- 住居を持たない方へ緊急的な宿泊場所や衣食を提供し、自立を支援する「一時生活支援事業」の提供

- 社会に出ることに不安がある方に対し、就労支援プログラムに基づく就労訓練事業等を提供

医療費の助成

蟹江町では病気や障がいを抱える方がより良い生活を送れるよう様々な支援制度が整備されています。

がん治療によって外見に変化が生じた方が、ウィッグや乳房補整具をより手軽に購入できるよう、「がん患者のアピアランスケア支援事業助成金」を支給。患者の心理的な負担を軽減し、社会生活への復帰を助ける役割を果たしています。

継続的な外来治療が必要な精神疾患のある方には、「自立支援医療費(精神通院医療)」を支給。身体に障がいのある方が、その障がいを除去・軽減するための治療を受ける場合には、「自立支援医療費(更生医療)」を助成します。

これらの取り組みにより蟹江町は、健康上の課題を抱える方の日常生活をきめ細かくサポートし、誰もが尊厳を持って生活できる環境づくりを推進しているのです。

- がん患者がウィッグや乳房補整具を手軽に購入できるよう「がん患者のアピアランスケア支援事業助成金」を支給

- 身体に障がいのある方が、その障がいを除去・軽減するための治療を受ける場合に、自立支援医療費を助成(更生医療)

- 継続的な外来治療が必要な精神疾患のある方に、「自立支援医療費(精神通院医療)」を支給

高齢・介護に関する支援・助成

蟹江町では、高齢者と障がいのある方に対する様々な支援策が実施されています。

65歳以上のひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯等に対しては、緊急時に迅速に対応できるよう「緊急通報システム装置」を設置。調理をすることが困難なひとり暮らし等の高齢者に対しても、昼食を配達する「高齢者配食サービス」を提供し、食生活の改善や安否確認を行うとともに、高齢者の日常生活を安全に送ることができるよう支援しています。

認知症の高齢者の方には「認知症高齢者等徘徊SOSネットワーク」を通じて、地域全体での見守り体制を構築。徘徊などにより行方が分からなくなった高齢者を、早期に発見し保護するための取り組みが行われています。

運転免許証を自主返納した65歳以上の方を対象に、「電動アシスト自転車」の購入費を一部補助。日常生活における移動手段の確保をサポートします。

障がいのある方に対しては、「特別障害給付金」を支給。身体障害者手帳等をお持ちの方には、「蟹江町心身障害者扶助料」や「在宅重度障害者手当」を支給し、経済的な支援を行っています。

さらに、「福祉タクシー料金助成事業」においては、通院等で必要なタクシー料金を補助。外出の機会を増やし、社会参加を促進する取り組みも行われています

これらの多岐にわたる支援策を通じて蟹江町では、高齢者と障がいのある方が住み慣れた地域で安心して暮らせる街づくりに取り組んでいるのです。

- 65歳以上のひとり暮らしの高齢者等に、緊急時に迅速に対応できるよう「緊急通報システム装置」を設置

- 調理をすることが困難なひとり暮らしの高齢者等に「高齢者配食サービス」を提供

- 認知症の高齢者の方には、「認知症高齢者等徘徊SOSネットワーク」を通じて見守り体制を構築

- 運転免許証を自主返納した65歳以上の方に、「電動アシスト自転車」の購入費を一部補助

- 障がいのある方に対して「特別障害給付金」を支給

- 身体障害者手帳等をお持ちの方に「蟹江町心身障害者扶助料」や「在宅重度障害者手当」を支給

- 通院等で必要なタクシー料金を補助(福祉タクシー料金助成事業)

住宅に関する支援・助成

蟹江町では、環境保護と高齢者支援を目的とした住宅関連の補助制度が充実しています。

自宅に太陽光発電施設を設置する方には、「住宅用太陽光発電施設導入促進費補助金」が支給され、クリーンエネルギーの普及を促進。生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置する方に対し、「蟹江町合併処理浄化槽設置整備事業補助金」を支給し、地域の環境保全に貢献しています。

手すりの取付けや段差の解消等、バリアフリー化を図る改修工事を行った高齢者や障がいのある方に対し、費用の一部を補助し、安全で快適な住環境の整備を後押し。

これらの制度を通じて蟹江町は、環境に優しい取り組みを進めるとともに、住民の多様なニーズに応じた住環境の向上を目指しています。

- 自宅に太陽光発電施設を設置する方には、「住宅用太陽光発電施設導入促進費補助金」を支給

- 合併処理浄化槽を設置する方に対し、「蟹江町合併処理浄化槽設置整備事業補助金」を支給

- 高齢者や障がい者向けにバリアフリー等の改修を行った場合、費用の一部を助成

蟹江町では、子育て世帯だけでなく、高齢者や障がいのある方、生活困窮者など、様々な立場の人を支える制度が充実しています。

高齢者には「高齢者配食サービス」や「緊急通報システム事業」、「認知症高齢者等徘徊SOSネットワーク」など、安全で健康的な生活を支援する取り組みを実施。障がいのある方には、「特別障害者給付金」等の支給や「福祉タクシー料金助成事業」などを通じて、社会参加を後押ししています。

また、環境に配慮した「住宅用太陽光発電施設導入促進費補助金」や、移住を希望する人向けに「移住支援事業補助金」を給付するなど、住環境の改善や新しい住民の受け入れにも力を注いでいます。

これら多彩な支援を通じて蟹江町は誰もが安心して暮らせる住みやすい町を実現しているのです。

有休地や田畑、老朽貸家、空き家などの土地や建物をご所有される土地オーナー様や事業者様が抱えておられるお悩みに対して、土地活用として賃貸経営をご提案させて頂き、たくさんの解決事例がございます。

有休地や田畑、老朽貸家、空き家などの土地や建物をご所有される土地オーナー様や事業者様が抱えておられるお悩みに対して、土地活用として賃貸経営をご提案させて頂き、たくさんの解決事例がございます。

海部郡蟹江町在住の方に向けた生活支援・助成制度

海部郡蟹江町在住の方に向けた生活支援・助成制度

海部郡蟹江町の家賃相場

海部郡蟹江町の家賃相場

海部郡蟹江町の市場調査データ

海部郡蟹江町の市場調査データ